ВСН 181-74 Технические указания по применению сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНИЧЕ СКИ Е

УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНЫХ

РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИ Й

Д ЛЯ УКРЕПЛЕН ИЯ

КОНУСОВ И ОТКОСОВ

ЗЕМЛЯН ОГО ПОЛОТНА

ВСН 181-74

МИНТРАНССТРОЙ

Утверждены

Техническим управлением Министерства

транспортного строительства 5 февраля

1974 г. приказом № 5

МОСКВА 1974

Пр и веден ы в ари анты решетчатых кон струк ций из сборных железобетон ных и арми рован ных цем ен тогрун товы х элементов и и х при менен ие для укреплен ия кон усов и откосов земляного п олотн а в це лях защи ты от деформац ии, св язанн ых с нарушени ем местной устойчи вости . Изложены требовани я к изготовлени ю сборн ых элементов и их мон тажу н а пов ерхн ости откосов, а также сод ер жание укреп ленных откосов в пери од эксплуатации. В при ложен ия х даны характери сти ка нарушений местн ой устойчи вости, методи ка опред елени я расчетных характеристик и расчет экон омической эффекти вности.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Существующие способы укрепления откосов путем создания травяного покрова в определенных условиях неэффективны. В ряде районов травосеяние затруднено или невозможно из-за н еблагоприятных климатических условий и отс утстви я растительного грунта.

Применение сборных бетонных , железобетонных и асфальтобетонных плит для укреплен ия неподтапливаемых откосов, а также в случае временного или постоянного подтопления нецелесообразно и неэффективно из-за их высокой стоимости и значительной трудоемкости работ по их изготовлению и монтажу.

В связ и с этим в Сою зд орнии и ЦНИ ИС были и сследованы возможн ости использовани я сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов.

«Технические указания по применению сборных ре ш етчатых конструкций для укреплен ия конусов и откосов земляного полотна» разработаны на основе теоретических исследо ваний, ан ализа опытных работ, проектных данн ых и результатов обследования состояни я конструкци й укрепления из сборных элементов в процессе эксплуатации конусов и откосов земляного полотна автомобильн ых и железных дорог в различных природных условиях.

«Технические указан ия » предназначены для руководств а проектным и строительным организациям при назначении решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов, изготовлении сборн ых элементов и производстве укрепительных работ (для новостроек).

«Технические указания» разработаны Со ю здорнии (канд. техн. наук Ю. Л. Моты левы м, В. Д. Казарновским, инж. Ю. М . Львовичем и В. И. Чуевы м), ЦНИИС (канд. техн. наук П. Г. Пешковым) с участием специалистов Сою здорпроекта (канд. техн. наук Б. Ф. Перевозник ова, инж. И. Ф. Буши нской), ТюМ ИСИ (канд. техн. наук А. В. Лин цера, В. А. Ю рченко, инж . С. И. М атейк ов ича), Тюм ен дорстроя (инж. Ю . В. Юшкова и Б. Ф. Илясова), Мосгип ротранса.

Предложения и замечания по настоящим Техническим указаниям просьба направлять по адресу: 143906, Московская область, Балашиха, Союздор н ии.

|

М и ни стерство транспортног о строи тельства |

Ведомственные строительные нормы |

ВСН 181-74 |

|

Техн и чески е указа ния по при менени ю сборны х решетчатых конструкци й для укрепления кон усов и откосов землян ого полотна |

Минт ран сстрой |

|

|

Вновь |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие «Технические указания» предусматривают применение сборных решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов земляного полотна в целях их защиты от деформаций , связанных с нарушени ем местной устойчивости (табл. 1, 2 и приложение 1).

1.2. Выбор и назначение решетчатых конструкций для укрепления конусов и откосов следует осуществлять на основе конкретных данных о конструкции земляного полотна (высоте и крутизне откосов, наличии полок, дренажей и т.п.), по г одн о-к лимати ческих и гидрогеологических условиях, свойствах грунтов и характере изменения их прочн ости под воздействием попеременного набухания-в ысушивания и промерзания-оттаивания. Кроме того, необходимы данные о сроках строительства участка дороги и особенностях проекта его орган изации.

1.3. В каждом конкретном случае указанные конструкции укрепления следует наз н ачать с учетом области их рационального при менен ия.

|

Внесены Государственным всесоюзным дорожным научно-исследовательским институтом (Союздорнии) и Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИС) |

Утверждены Техническим

управлением Министерства транспортного строительства |

Срок введения - |

Таблица 1

Формы нарушения местной устойчивости неподтапливаемых откосов

|

Название и форма нарушения |

Воздействующие факторы |

|

|

а) Эрозио н ные деформации |

|

Дв и жение воды по поверхности откосов |

|

б) Локальные деформаци и скольжени я |

|

Промерзани е-о ттаивание, н абухание- высушиван ие |

|

в) Деформации пластического течения |

|

Промерзани е-о ттаи вание, наб ухание- высушивание |

|

г) О п лыви ны и сп лы вы |

|

Промерзани е-о ттаи вание, набухание- высушивание, влажность |

|

д) Выносы |

|

Силовое воздействие грунтовых вод |

Таблица 2

Формы нарушения местно й устойчивости подтапливаемых откосов

|

Название и форма нарушения |

Воздействующие факторы |

|

|

а) Потери устойч и вости откосов, сплывы |

|

Силовое воздействие ветровы х и судовых волн |

|

б) Размывы подошвы откосов насыпей |

|

Дв и жение речных вод вдоль насыпи |

|

в) Деформац и и откосов (частичные или сплошные) |

|

Ледоход и корчеход |

|

г ) Потери устойчивости откосов, сп лывы и оплы вины |

|

Длительное подтопление с периодическим колебанием уров н я |

|

д ) Выносы и сплыви в нижней части насыпи |

|

Силовое воздействие фильтрационных вод |

Условные обозначения:

Р. Г. В. В . - р асчетный горизонт высоких вод;

Г. В. Л . - го ризонт высокого ледохода;

Р. Г. П. В . - р асчетн ый горизонт паводковых вод.

2. РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

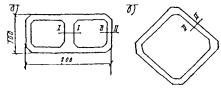

2.1. Решетчатые конструкции состоят из сборных железобетонных или армированных цементо г рун товы х элементов, которые после объединени я в стыках образуют на поверхности конуса или откоса решетку с ячейками заданного размера. Решетку присоединяют к поверхностным слоям грунта конуса или откоса металлическим и штырями или железобетонными свайками, забиваемыми в узлах стыков.

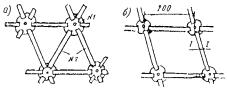

Сборные элементы могут иметь диагональное или прямоугольное расположение в конструкции укрепления (табл. 3 и приложение 2 ).

2.2. В нижней части, возле подошвы земляного полотна, расположен бетонный или железобетонный упор, который воспринимает сдвигающее усилие от собственного веса решетчатой конструкции .

Упоры могут быть монолитным и с ечени ями 30×40, 30×1 5 см или из сборных блоков сечением 20×20×34 см. В качестве такого упора в определенных случаях могут служить сами сборные элементы, образующие ни жний пояс. Упор выполняю т в виде сплошного ленточного нижнего пояса или прерывистый, устан авливаемый только перед стыками нижних элементов по типу отдельных упорных зубьев или железобетонных сваек.

2.3. Дл и ну штырей и сваек назначают в зависимости от предполагаемой мощности зоны поверхностных слоев откоса, где прочность грунта может быть нарушена в результате ци кли чески х воздействий промерзания-о ттаивания, увлажн ени я (набухания)-в ыс ушивания, а также силовых воздей ствий текучих или паводковых вод (подтапливаемые конусы и откосы), но не менее 0,5 и не более 1,5 м .

Металлическ и е штыри выполняют из арматуры периодического профиля диаметром 20-3 0 мм; железобетонные свайки (вариант № 1, а, б) - д иаметром 30-8 0 мм.

2.4. Стыки объедине н ия сборных элементов могут иметь жесткое замковое соединение (табл. 3, варианты № 1-3 , 5) и ли гибкое соединение с помощью арматурных петель (табл. 3, варианты № 4, 6).

2.5. Для заполнения ячеек следует применять:

засев трав по растительному грунту методом гидропосева и ли механизированн ым методом;

местный морозостойкий (непуч и нистый ) грунт с последующи м засевом трав методом гидропосева;

грав ийн о-песчаны е смеси;

тор ф о-п есчаны е смеси;

щебень размером 4 0-7 0 мм;

каменную наброску с размером камня 5 0-1 00 мм;

грунты, обработанные минеральными или органическими вяжущими (в том числе и нефтью );

песчаный асфальтобетон;

монолитный цементобетон , в том числе тощий и песчаный.

Табл и ца 3

Варианты решетчатых конструкции

|

№ варианта |

Конструкция |

Схема конструкции |

Сечение элементов (1-1), см |

Количество элементов на 1000 м2, шт. |

Длина элемента, см |

Вес, кг |

Расход бетонной смеси, м2 |

Расход металла, кг/100 м2 |

||

|

одного элемента |

общий на 100 м2 |

на один элемент |

общий на 100 м2 |

|||||||

|

1 |

Треугольная и ромб и ческая с д иагональным расположени ем элементов |

|

|

84 60 |

200 |

27 |

2275 1625 |

0,0 11 |

0,91 0 ,6 9 |

120 87 |

|

2 |

Облегче н ная с ди агон альным расположен ием элементов |

|

|

№ 1 - 1 0 |

2 6 0 |

34 |

2 1 80 |

0,0 1 35 |

0,91 |

Д и аметром 4 мм - 8 0 |

|

№ 2 - 8 0 |

1 6 0 |

23 |

0,0096 |

Д и аметром 6 мм - 2 32 |

||||||

|

3 |

С прямоугольным расположен и ем элемен тов и диагональн ым |

|

|

№ 1 - 157 |

100 |

26,1 |

5380 |

0,0104 |

2, 16 |

101 |

|

№ 2 - 2 5 |

23,4 |

0,0093 |

||||||||

|

№ 2 - 2 5 |

27,8 |

0 , 0111 |

||||||||

|

4 |

Универсаль н ая (любое расположение элементов ) «ригель - стойка» |

|

|

199 94 |

10 0 15 0 |

37,8 2 7,0 |

3580 5210 |

0,0108 |

1,42 2,08 |

94 143 |

|

5 |

Ус и ленная с прямоугольн ым расп оложени ем элементов |

|

|

№ 1 - 8 8 |

100 |

48,8 |

8370 |

0,0 1 95 |

3,40 |

79 |

|

№ 2 - 1 05 |

39,8 |

0,0159 |

||||||||

|

6 |

Рам н ая |

|

|

50 рам |

200 |

180 |

9000 |

0,072 |

3,6 |

505 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ

3 .1 . Решетчатые конструкции из сборных элементов для неподтап лив аемых откосов рациональн о применять при укреплении:

а) конусов и откосов, сложенных легкоразмываемыми песчаными и глинистыми грунтами, склонными к эроз и он ным деформациям в случаях:

когда травосеяние неэффект и вно в связи с опасность ю развития эрозионных деформаций в период образования корн евой системы трав, а одерн овк а нецелесообразна и з-за больших трудозатрат;

когда травосея ни е невозможно или неэффективн о в связи с неблагоприятными климатическими и почвенными условиями, а одерновка неприменима из-за отсутствия дерна;

б) конусов путепроводов вмест о сборн ых железобетонных пли ток или монолитных облицовок;

в) откосов, сложенных глинистыми грунтам и (преимущ ес твенно тяжелыми суглинками или жи рными глинами четверти чного и более раннего периода), склонными к развитию локальных деформаций скольжения или пласти ческого течения (табл. 1, б , в) с последующим образованием сп лы вов и оплы вин , в случаях:

разуплотняющихся при снятии быто в ой нагрузки глинистых грунтов (в выемках);

набухающих и усадочных грунтов при α > 1 0, μ < 0,4 (см. при ложение 1);

грунтов, опасных по химическому выветриванию;

г) откосов в случаях, когда имеется опасность быстрого перехода гру н та поверхностных слоев в текучее состоян ие с образованием сплывов и оплывин, а именно:

при разработке выемок в пы леваты х грун тах и сооружении н асып ей из н их;

пр и разработке выемок в переувлажненных грун тах (коэ ффициент консистенции B > 0 ,5);

при налич и и водонеус тойчивы х грунтов, переходящих при незначительном увеличении влажности в текучее состояние (грунты с числом пластичности меньше 1 2);

д) откосов выемок из глинистых грунтов пр и наличии мест с локализованными выходами горизонтов грунтовых вод в случаях, когда имеется опасность возникновения выносов, сплывов и оплывин (взамен присыпных откосных дренажей);

е) откосов, сложенных глинистыми грунтам и в стесненн ых условиях, когда необходимо увели чить их крутизну до в еличины большей, чем это определено расчетом на местную устойчивость (см. приложение 1), но не более крутизны, назначаемой из условия обеспечения общей устойчивости;

ж) во всех случаях, когда необходимо срочно укреплять откосы в связи с вероятностью развития деформаций, в результате внезапных ливней, таяния мощных снегов, наличия д очетв ертичны х отложений грун тов и других опасных условий.

3.2. Подтапливаемые откосы земляного полотна железных дорог ниже границы волнового воздействи я сборными решетчатыми конструкциями не укрепляют.

Для подта пли ваемых отко сов земляного полотна автомобильных дорог решетчатые ко н струкции из сборных элементов рационально применять:

а) при укреплении низовых откосов пойменных насыпей, а также внутренн и х откосов регуляционных сооружений в случаях, когда травосеяние невозможно в связи с неблагоприятными климатическими и грунтовыми условиями или неэффективно, одерновка н еприменима из-за отсутствия дерна, а фашинные конструкции и хворостяные выстилки требуют значительных трудозатрат;

б) при укреплении верховых откосов пойменных насыпе й на подходах к мостам через реки, водоемы, канавы, водохранилища, а также для защиты откосов набережных и других сооружений, когда по характеру расчетных гидрометеорологических условий применение сборных плит или монолитных конструкций экономически нецелесообразно, в случаях:

воздействия небольших ветровых или судовых волн (см. табл. 2 );

движения речных вод с относительно малыми скоростями течения (см. табл. 2 , б );

наличия незначительного ледохода (см. табл. 2);

в) при укреплении откосов поймен н ых насыпей в случае их длительн ого (более 20 суток) подтопления, ко гда по другим гидрометеорологическим условиям применение сборных пли т и монолитных конструкций экономически нецелесообразн о, а использование фашинных конструкций, плетневых заборов и т.п. сопряжено с большими трудозатратами;

г) при укрепле н ии верхней части низовых и верховых откосов, подверженных размыву только в нижней части;

д) во всех прочих случаях, когда расчетные гидрометеорологические условия позволяют применять решетчатые конструкции, при наличии местных каменных и других материалов, рекомендуемых для заполнения ячеек (п. 2.5 );

е) для архитектурного оформления поверхности откосов вы соки х пойменн ых насыпей на подходах к мостам через ш ирок ие реки, каналы и водоемы, возводимые вблизи городов и населенных пунктов, когда это экономически целесообразно и эффективно при расчетных гидрометеорологических данных.

4. ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ

4.1 . Решетчатые конструкции для защиты откосов от деф ормаци й, связанных с нарушениями местной устойчивости, н еобходи мо назн ачать на основе:

да нны х о наличии деформаций поверхностных слоев кон усов и откосов, находящихся в аналогичных грунтовых, гидрогеологических и климатических условиях с проектируемым объек том;

результатов полевых и лабораторных и сследований и зменени я свойств и состояния грунта под воздействием проц ессов физико-химического выветривания;

результатов оценки местной устойчивости откосов с учето м мощности активной зоны, опасной с точки зрен ия развития сп лы вов и оплы вин (см. приложение 1);

технико-эко н омического сравнения решетчатых кон струкций с другими мероприятиями по обеспечению местной устойчивости откосов .

4.2. При окончательном решении о назначении ре ш етчат ых конструкций для укрепления конусов и откосов следует учитывать в каждом кон кретном случае н аиболее раци он альное сочетание конструктивных параметров: собственный вес решетки, размер ячеек, материал их заполнения, расп оложение сборных элементов (прямоугольное или диагональное) на поверхности откоса; целесообразность устройства и т.д.

4.3. При укреплении конусов путепроводов, высоких откос о в насыпей, набережных и т.д. необходимо учитывать эстет ические требования и назначать решетчатые конструкции с диагональны м расположением элементов и заполнением ячеек цветными материалами: цветным щебнем, синтетическими м атериалами, посевом специально подобранных трав и т.д.

Неподтапливаемые откосы

4.4. Для укрепления конусов путепроводов и откосов зем л яного полотна неподтапливаемых насыпей, а также сухих выемок в целях защиты их от развития эрозионных деформа ций рекомендую тся варианты решетчатых конструкций № 1, б , 2, 4. Ячейки следует заполнять растительным грунтом с последующим посевом трав методом гидропосева, а в н еблагоприятных для прорастания травы условиях (п. 3.1, а) местными (непривозными) естественными материалами: грав ийно-песчаным и, торфо-песчаными смесями, мелким камнем и т.п.

Длину металлических штырей в конструкциях вариантов № 2 и 4 назначают равно й 0,5 м , а размер ячеек - 150×15 0 см . Длину железобетонных сваек (вариант № 1, б) - 1 м.

4.5. При укреплении откосов земляного полотна, глинист ы е грунты которых склонны к быстрому переходу в текучее состояние в весенний период с образованием сплы вов и оплы вин глубиной 0,5 м , назначают решетчатые конструкции вариантов № 1, а и 4. Длину металлических штырей в варианте № 4 назначают равной 0,8 м , размер ячеек - 1 00×100 см . Длину железобетонных сваек (вариант 1, а) - 1 м .

Ячейки заполняют:

- местным морозостойким ( н епучи нисты м) грунтом с последующим гидропосевом при сооружении земляного полотна из пы леваты х грунтов;

- каменной наброской (вариант № 4), гравием, гравийно-песчаными смесями и другими местными материалами при разработке выемок в переувлажненных грунтах (коэффициент консистенции B ≥ 0,5) , а также при возведении насыпей из влагоемких грунтов в осенне-зимний период.

4.6. Откосы насыпей и сухих выемок из глинистых грунтов (п. 3.1), опасных с точки зрения развития деформаций локального скольжения или пластического течения на всей глубине зоны воздействия погодн о-к ли мати ческ их факторов, необходимо укреплять при помощи решетчатых конструкций варианта № 3 (приложение 2, рис. 3).

Длину металлических штырей принимают равной 1-1,5 м .

Ячейки заполняют местным морозостойким (непучинистым) и ненабухающим грунтом с последующим посевом трав методом гидропосева.

4.7. При укрепле н ии откосов выемок в случае выклинивающихся горизонтов грунтовых вод периодического действия с незначительным дебитом (менее 0,1 л/ сек на 1 м водоносного горизон та) рекомендуются конструкции вариантов № 3 и 4 (приложение 2, рис. 3, 4).

Ячейки заполняют щебнем или гравием размером 40-70 мм , длину штырей принимают равно й - 1 м .

При этом конструкцию целесообраз н о устраивать не на в сю высоту откоса, а только от подошвы выемки и до границы выхода горизонтов грунтовых вод + 0, 5 м . Верхнюю остав шуюся часть откоса укрепляют посевом трав по растительному грун ту.

Есл и горизон ты грунтовых вод н аходятся в н ижней части выемки, то следует назначать решетчатую конструкцию варианта № 6, а и б с аналогичным заполнением ячеек (при ложение 2, рис. 5).

4.8. Для укрепления откосов насыпей и выемок из глинистых грунтов пр и необходимости увеличения и х крутизны в стесненных условиях при нимают решетчатые конструкции варианта № 5 (приложение 2, рис. 4).

Ячейки заполняют местным камнем ил и грунтом, обработанным вяжущими материалами; длину штырей принимают равной 1 м .

Подтапливаемые откосы

4.9. При укреплении подтапливаемых откосов вар и ан т решетчатых конструкций следует устанавливать в зависимости от вида материала для заполнения ячеек и соответствующих ему допускаемых (предельных) гидрогеологических условий по табл. 4.

4.10. Для укрепления конусов и откосов пойменных насыпей, набережных и других земляных сооружений следует назначать решетчатые конструкции вариантов № 3 , 5, 6 (приложение 2, рис. 3, 4, 5):

а) конструкция № 3 рекомендуется для н аиболее легки х гидрогеологических условий в местах укреплен ия низовых откосов пойменных н асыпей, внутренни х откосов траверс, регуляционных сооружений и т.п. при н езн ачительном волн обое (высота волны до 0,3 м ) и скорости течени я воды, не в ызывающей размыва подошв ы насыпей; длина штырей - 1 м ;

б) конструкции № 5, 6 применяют для наиболее тяжелых гидрогеологических условий, пределами которых являются:

максимальная скорость течения вод ы - н е более 2,5 м /сек ;

высота волны с набего м - н е более 0, 5 м ;

толщина льд а - н е более 0,6 м ;

корчеход с размерами отдельных деревье в - н е более 5- 6 м в длину и 0, 3 м в диаметре;

максимальная глубина размыва подошв ы - н е более 2 м ;

ледоход с размером льди н - н е более 5×7 м .

Длина штырей в конструкциях № 5, 6 - 1 ,5 м .

Та бли ца 4

Условия примен е ния типов заполнения ячеек решетчатых конструкций

|

Типы заполнения решетчатых конструкций |

Длительность подтопления, сутки |

Скорость течения, м/сек |

Высота волны, м |

Толщина льда, м |

Ледоход |

Корчеход |

|

I - р астительный грунт с засевом трав |

Менее 20 |

Не более 0,5 |

Отсутствует |

Н е более 0,3 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

I I - г рунт, обработанный вяжущим (8-1 5 %) |

Менее 20 |

Не более 0,8 -1 ,0 |

Не более 0,2 -0 ,3 |

Не более 0,3 |

Слабый в виде отдельных льдин размером не более 10 м |

Отдельные деревья не более 3 м в длину и 0, 1-0 ,2 м в диаметре |

|

I II - к аменная наброска |

20 и более |

В завис и мости от крупности камня, но не более 1,0-1, 5 |

По расчету |

0,4 -0 ,5 |

То же |

То же |

|

IV - м онолитный бетон |

20 и более |

1,5 -2 ,5 |

Не более 0,5 |

Не более 0,6 |

Со средней интенсивностью при размерах отдельных льдин не более 5×7 м |

Наличие деревьев не более 5-6 м в длину и в диаметре до 0,5 м |

4.11. Для рационального применения решетчатых конструкций их необходимо назначать дифференцированно , по зонам подтопления конусов и откосов, в зависимости от характера гидрогеологических условий в этих зонах (рис. 1).

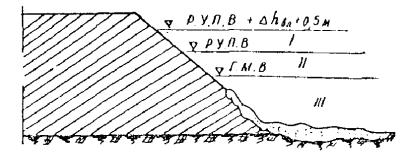

Рис. 1 . Зоны укреп ления подтопляемых откосов:

I - з она постоянного уров ня подтопления; II - зона па в одкового подтоплени я; III - з он а паводкового волнового в оз дей стви я; Р. У. П. В. - расчетн ый уровень паводковых вод; Г. М. В. - горизонт меженных вод; Δ h вл - в ысота волны

Целесообраз н о применять комбинированные конструкции для укреплени я как по высоте, так и по длине откоса (например, поймен ной насыпи в пределах подтопления).

Также рекомендуется заполн ять ячейки различными материалами, комбинируя их в зависимости от изменения гидрогеологических условий.

4.12. При н азн ачении решетчатых конструкций необходимо предусматривать рациональное и экон омически целесообразное сочетание их с други ми конструкциями укреплений, известными в практике транспортного строительства: с бетонными и железобетонными плитками, гибкими покрытиями в виде тюфяков, а также с каменн ой наброской (рис. 2). В случае возможного размыва подошвы насыпи необходимо предусматрив ать защиту подошвы откоса от размыва.

4.13. Для защиты подошвы откоса, а также упора (п. 2.1 ) , н аходящегося в зоне размыва, следует использовать:

а) каменную н аброску, объем которой должен быть рассчитан на защиту от размыва, а крупность камня должна соответствовать (в зоне размыва) максимальной скорости течения воды при расчетной глубин е размыва. При определен ии объема камня следует принимать уклон откоса воронки размыва, равным 1:2, а толщину слоя каменной н аброски - не менее размера двух камней;

б) гибкие покрытия в виде различ н ых плит или гибких тюфяков, укладываемых на поверхность с уклоном 1:1, 5 в сторону воронки размыва. Длину укрепления из гибких конструкций принимают с учетом их опускания в воронку размыва с уклоном 1:2 на расчетную глубину;

в) комбинированные конструкции (см. рис. 2, а ) в виде гибких покрыти й совместно с каменной наброской при небольшой глубин е межен ных вод.

4.14. При использовании в нижней части подошвы насыпей гибких укреплений рекомендуется заменять ленточный упор в решетчатых конструкциях вариантов № 3, 5 , 6 свайными.

Р и с. 2. Назначен ие укреп лений подтопляемых откосов:

а - п ри отсутств ии размыв ов у подошвы и отсутствии меже нн ых вод; б - п ри размывах у подош вы и отсутствии меженных вод; в - т о же, но при н али чии межен ных вод; 1 - з асев трав; 2 - м еталлические штыри : 3 - р ешетчатая конструкци я; 4 - г ибкое укрепление; 5 - б етонный упор; 6 - к аменная наброска; 7 - о братная засыпка

4.15. Откосы по й менных насыпей высотой более 6 м при отсутстви и размыва у подошвы насыпи, а также при отсутствии в период строительства меженных или подпорных вод следует укреплять по схеме рис. 3; при наличии меженн ых вод и размывов у подошвы нижнюю часть высоких откосов укрепляют по схемам рис. 1, 2.

Р и с. 3. Назначение укреплений откосов пойменных насыпей высотой более 6 м :

1 - з асев трав; 2 - с тальные штыри ; 3 - р ешетчатая кон струкци я; 4 - бетонный упор

4.16. В случае применения решетчатых конструкций для укрепления высоких откосов , которые разделены на ярусы, ширину бермы между ними (см. рис. 3) определяют по формуле

l б = n · l + ( by + b c ) м, (1)

где п - к оличество сборных элементов, определяющих размеры ячеек обрешетки;

l - р асстояние между узлами объединения (в осях) сборных элементов решетки, м ;

b y - ширина основания упора, м ;

b с - проекция скошенной грани упора на его основан ие, м .

Упор на берме назначают при необходимости укрепления откоса, расположенного выше бермы, с длиной образую щ ей н е мен ее 3 м .

Ширину бермы без упора находят по формуле

l б = п · l м . (2)

5. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

5 .1 . Сборн ые элементы могут быть изготовлены из железобетон а (в том числе и из песчаного) и армированного цемен тогрунт а.

5.2. Требования к бетону из сборных элеме н тов должны соответствовать ГОСТ 8424-7 2 «Бетон дорожный». Марки бетона назначают по табл. 5.

Таблица 5

|

Прочность бетона на растяжение при |

Марка бетона решетчатых конструкций из сборных элементов для откосов |

|

|

подтапливаемых |

неподтапливаемых |

|

|

Изгибе |

50 -4 5 |

50 -2 5 |

|

Сжат и и |

400 - 36 0 |

400 -2 00 |

Для сборных элементов бетон дополнительно должен удовлетворять требованиям ГОСТ 479 5-6 8, предъявляемым к гидротехническому бетону с точки зрения устойчивости против агрессивн ых вод.

В целях повышения морозостойкости бетона следует применять во з духововлек аю щи е и пластифицирующие поверхностно-активные добавки.

5.3. Песчаный бетон для сборных элементов приготавливают и з цемента, воды и песка с обязательным введением добавок поверхностно-активн ых веществ, способствующих повышению долговечности конструкций.

Для приготовления песча н ого бетона следует использовать цементы, отвечающие требованиям ГОСТ 8424-6 3 и ГОСТ 10178-6 2* п. 16.

В качестве заполнителя , в песчаных бетонах применяют природные кварцевые, кварц ево-полевошпатовы е и искусственные пески из горных пород, « фракционированные и н ефракциони рованны е, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10268-7 0 «Заполнители для тяжелого бетона» и ГОСТ 8736-6 7 «Пески для строительных работ».

Проектирование состава песчаных бетонов , приготовление смесей и уход за готовыми изделиями следует осуществлять в соответствии с «Техническими указаниями по применению мелкозернистых (песчаных) цементных бетонов в дорожном строи тельстве» ВСН 171-70.

5.4. Цеме н тогрун т для сборн ых элементов может быть двух ви дов: обычный ц емен тогрун т и цемен тогрун т автоклавного твердения.

5.5. Обычный цементогрунт должен удовлетворять требованиям С Н 25-64 ( I класс прочности), процент вяжущего при этом должен быть не менее 10 -1 2 %. Морозостойкость не менее 50 циклов. В качестве заполнителя рекомендуется применять местные пески и супесчаные грунты.

5.6. Цементогрунт автоклавного твердения отличается от обычного цементогрунта обработкой при твердении издели й (под давлением насыщенного пара 8-1 0 ати ). Для автоклавн ого цементогрунта устан овлены следующи е марки по пределу прочности на растяжен ие при изгибе «60», «55», «50», «45», «35», «40» и при сжатии «400», «350», «300», «250», «200», «150» к Гс/см 2 ; морозостойкость не менее 50 циклов; содержание вяжущего 12-2 5 %.

Для приготовления ц емент огрун товы х смесей при меняют портландцемент, шлакопортлан дц емент, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-6 2*. Н аи более пригодны для автоклавного цементогрунта песчан ые и супесчаные грунты с числом пластичности 1-7 .

5.7. Для армирования сборных элементов применяют арматуру из горячекатаной стали периодического профиля марки 25ГС или 35ГС по ГОСТ 8478 -6 6.

5.8. Сборные элементы изготавливают на базах Ж БК , на стен дах и поли гон ах (в летний период) в металлических или деревянных опалубках (см. при ложени е 2, рис. 7, 8).

Производство сборных элементов включает: приготовление бетонных или цементогрунтовых смесей, заполнен и е ими опалубки, установку арматуры и монтажных петель, уплотнение и соответствующий уход за готовыми изделиями в период твердения.

5.9. Выдерж и вать сборн ые элемен ты из автоклавного цементогрунта в целях их твердения рекомен дуется в два этапа. На первом этапе (16-2 4 ч ) элементы выдерживают в формах до начала запаривания их в автоклаве. На втором этапе осуществляют тепловую обработку. Ориентировочные режимы запаривания изделий в автоклаве даны в табл. 6.

Таблица 6

|

Объем изделий, м |

Давление пара и автоклаве, ати |

Режим автоклавной обработки, ч |

||

|

подъем давления пара |

выдерживание при постоянном давлении |

спуск давления пара до атмосферного |

||

|

0,10 |

9 |

1 |

6 |

1 |

|

1,00 |

9 |

2 |

6 |

2 |

6. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

6.1. Мо н таж решетчатых конструкци й из сборных элементов необходи мо начи нать только после устройства водоотвода, траншейных дренажей, планировки и уплотнения откосов. К укреплению поверхности откосов высоких насыпей (выше 12 м ) и глубоких выемок (глубже 12 м) приступаю т сразу после сооружения и окон чательной отделки каждого яруса.

Откосы планируют экскаватором Э-40 1 0, а высокие (выше 12 м ) - п ланировочной рамой, навесной к стреле экскаватора. Местные неровности устраняют при монтаже решетчатых конструкций.

6.2 . Перед началом монтажа должны быть выполнены разби вочны е работы. Сначала разбивают базис - о порную линию для устройства бетонного упора или укладки нижнего ряда элементов. На базисе размечают размеры сборных элементов укладываемой конструкции и перен осят их на поверхность откоса по образующим, перпендикулярным опорной линии, с закреплением осевых линий разби вочны ми колышками.

Для решетчатых конструкций с диагональным расположе ни ем элементов разби вку осуществляют по диагональным размерам ячеек.

6.3. Бетонный упор устраивают путем укладки блоков принятого размера в траншею, подготовлен н ую по опорн ой лини и. Места стыковки сборных бетонных блоков омоноли чи вают.

6 .4. Сборные элементы транспортируют к месту укладки на бортовых автомобилях. Разгружают на обочину или на поверхность откоса автокраном кассетным способом.

6.5. Сборные элементы следует монтировать снизу вверх (см. пр и ложение 2, рис. 9- 12).

При монтаже треугольной конструкции варианта № 1 , а элементы наращивают рядами; необходимое, удлинение верхних рядов на криволинейных участках компенсируют за счет увеличения зазоров в стыках. Ромбическую конструкцию варианта № 1, б монтируют в диагональном направлении снизу вверх к оси укрепляемой поверхности.

6.6. Металл и ческие штыри и скобы в узлах заби вают стальной кувалдой вручную; для железобетонн ых сваек предвари тельн о бурят отверстия заданного диаметра и глубины мотобуром Д-1 0.

Металл и ческие штыри, скобы и монтажные петли элементов перед укладкой необходимо смазать битумом.

6.7. После монтажа решетчатой конструкции ячейки запол н яют заданным материалом, который подают краном или экскаватором, оборудованным грейферным ковшом (см. приложе ние 2, рис. 12).

Гру н т, гравийн о-песчаны е смеси и щебень разравнивают экскаватором Э-401 0 с д осыпкой или выборкой лишнего материала вручную.

Укладку в ячейки местного кам н я, стабилизированных грунтовых смесей осуществляют вручную с помощью средств малой механизации.

6.8. Гидропосев выполняют после заверше ни я мон тажа конструкции, заполнения ячеек и устранени я неровностей сборных элементов, полученных при укладке.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При производстве земляных, п о грузочн о-разгрузочны х и укрепительных работ необходимо соблюдать требован ия по технике безопасности, изложенные в главе СНиП III -А. 11 -70.

7.2. Для передв и жения рабочих по поверхности откосов и конусов следует применять деревян ные переносные трапы и подмости.

7.3. Н е допускается выгружать сборн ые элементы на обочину или поверхн ость откоса «навалом», т.е. непосредственно автомобилями-самосвалами. Элементы должны быть выгружен ы из транспортных средств с помощью автокрана и уложены в намечен ные при разби вочных работах места на поверхности откоса.

7.4. Н ельзя приступать к укрепи тельным работам на мокрой, а также на мерзлой поверхности откоса.

7.5. Для сборки решетчатых конструкций рабочие должны быть с н абжены защитной спецодеждой и необходи мым ин струмен том.

7.6. Пр и монтаже решетчатых конструкци й запрещ ается работа в нижн ей части отк оса людей и механизмов на длине фрон та работ плюс 15 м в обе стороны.

На эксплуатируемых линиях при движении поездов монтажные работы должны быть немедленно прекращены.

7.7. При одновременном мо н таже решетчатых конструкций и бурен ии скважин разрыв между участками работ должен быть не мен ее 15 м .

7.8. При выполне н ии буровых работ станком Д-1 0 необходимо соблюдать соответствующи е требования техни ки безопасности и правила эксплуатации станка.

7.9. Запрещается переноска бурового станка с работающим мотором по откосу.

8. СОДЕРЖАНИЕ ОТКОСОВ, УКРЕПЛЕННЫХ РЕШЕТЧАТЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

8.1. При нарушении целостности материала, заполняющего я чейки, его необходимо восстановить.

8.2. При нарушении взаим н ого расположения сборных элементов после деформации пучения грунтов следует восстановить сплошность самой конструкции и упоров.

8.3. В случае выпучивания железобетонных сваек, установленных в отверстие монтажных элементов, на величину более 6 см за сезон, свайки удаляют, а взамен их в подошве конструкции устраивают упоры.

8.4. При нарушении устойчивости упоров и положения н и жних рядов конструкции при восстановлении укрепления заменяют сплывший и переувлажненный связной грунт дренирующи м с увеличением заглубления упора и повторной укладкой элементов нижнего ряда.

8.5. При н арушении общей устойчивости откосов и назначении специальных про тив одеформац ионны х мероприятий, не требующих применения решетчатых конструкций для обеспечения местной устойчивости, элементы должны быть собраны для вторичного использования на других участках.

Приложение 1

ОЦЕНКА местной устойчивости

Наруше н ия местной устойчивости связан ы с локальными деформациями в зон ах, н епосредственно примыкающи х к поверхности откоса. Глубина захвата и х обычн о не превышает 2 м . Они могут возни кать в любой части откоса (по его длине) незави симо от степени обеспечения общей устойчивости и носят, как правило, прогресси рующи й характер. Возникновение таких деформаций обусловлен о снижени ем прочности грунта поверхн остных слоев в результате цикли ческого промерзания- оттаивания, н абухани я-в ысуш ивания, увлажнени я, а также силовым воздействием поверхностных и грунтовых вод.

При оценке мест н ой устойчивости следует учитывать:

- тип гру н та, слагающего поверхностную зону откоса;

- влиян ие погодн о-кли матическ их факторов (увлажнен ия, высыхания, промерзани я, оттаивания) на прочность грунта;

- условия увлажнения поверхностными и выкли н ивающимися на от кос грун товыми водами;

- условия зал е гания различных грунтов в откосе;

- экспозици ю откоса;

- климатические особе н ности района строительства (глубин у промерз ани я, величину снегового покрова, осадки, температуру и т.п.);

- вид земля н ого полотна: насыпь, выемка;

- высоту откоса.

В результате оценки местной устойчивости уста н авливают вероятн ость возникновения деформаций, уточняют конс трукци и откосов земляного полотна, н амеченные предваритель но на основ е оценки общей устойчивости , и выби рают комплекс мероприятий по обеспечению местной устойчивости.

Основные формы нар у шения м естн ой устойчивости

Наблюдения позволили установить сл е дующие основные формы наруш ения местной устойчивости откосов:

эрозионные деформации и размывы , которые обычно характер н ы для слабосвязных грунтов и возн икают в результате дви жения воды по поверхн ости от коса; опасность эрозионных деформаций увели чив ается с умен ьшением сцеп лени я грунта, увели чени ем крути зны и длины откоса, а также с повышением количества п оп адающей на откос воды;

вы валы - д еформации, характерные для откосов в скальных, полускальных и други х породах с резко выраженными цементационн ыми связями; опасность вы валов возрастает с увеличением степени трещин оватости и подверженности пород выветриванию, а также степени их вы вет релости при н аличии опасного напластования, увлажнения, д инамического воздействия (сейсмические услови я, взрывы и т.д.);

локальные деформации скольжения , приводящие к полному нарушению устойчивости поверхностного слоя откоса с образованием явно выраженной поверхности скольжения, стенки отрыва, а также пр и змы выпирания; при этом в первом приближении смещающиеся части откоса можно рассматривать как монолитн ые блоки;

дефо рмации пл астич еского течения , нос я щие характер медленных перемещении, вызывающих образование трещин, заколов, наплывов, взбуг ри ваний и т.п. , связанных с постоянн ым и зменением кон фигураци и откоса.

Такой характер деформаций откоса свидетельствует о наличии некоторой зоны пластических деформаций без явно выраженной поверхности скольже н ия;

Деформации локального скольжения и пласти ч еского течения развив аются в откосах выемок, сложенных тяжелыми глинистыми грунтами, и являются переходной стадией к развитию сплы вов и оплывин;

опл ы вины - д еформации, характерные для откосов из глинистых в лаг оемки х грунтов и мелки х водон асыщ енны х песков. Возникают эти деформации в результате резкого (без предварительн ой подготовки) перехода в текучее состоя ние грунтов в поверхн остных зон ах с соответств ующими оплывания ми их по откосу;

сплыв ы - д еформации, по своему происхождению аналогичн ые оплывин ам и отли чающиеся от последних большей ширин ой зоны действия. Оп асн ость в озникн овен ия сплывов и оплывин увеличивается в результате постепен ного проя вления деформаций пластического течения и локальных деформаций скольжения в поверхностных слоях откосов, сложенных глин истыми грунтами. Кроме того, независимо от локальных деформаций скольжения и пластического течения, сплывы и оп лы вины возникают на откосах, сложенн ых пучини сты ми и н абухающими грунтами, особен но при сооруже ни и земляного полотна в зимнее время;

выносы - л окальн ые деформации откосов выемок, происходящие при выходе на откос водоносных горизон тов, представленных песчаными разн остями, способными выноситься фи льтрационным потоком грунтовых вод.

Опасность так и х дефор маций увеличивает ся с повышением содержани я в породе части ц размером о т 0,005 до 0 ,25 мм (пы леваты е и мелкопесчанистые фракци и); с повышением однородности песка; уменьшением содержания в породе глин истых фракции ; увеличением ок атанн ости зерен и умен ьшением плотности породы.

Оценка степен и местн ой устойчивости откосов може т быть выражена качествен но, когда при определенных условиях достаточно иметь данн ые о составе и состоянии грунтов, чтобы судить о характере поведения поверхностн ых слоев откоса в тех или ин ых условиях, и количественно на основе разработанных расчетных методов.

Качественная о ц енка

Качес т венн ая оценка местной устойчивости основывается:

- на накопленном ранее опыте проектирования, строительства и эксплуатац ии высоких откосов в данном кон кретном районе;

- на ин терпретации фи зических свойств глинистых грунтов, слагающи х поверхностные слои высоких откосов .

В результате качественной оценки устанавливают:

- вероятность и характер возн икновения деформаций в поверхн остных слоях высоки х откосов;

- необходимость назначения специальных мероприятий по обеспечен и ю местной устойчивости, в данном случае - п римен ение решетчатых конструкций.

Для проведени я качественной оценки необходимы следующие данные физических свойств грунтов, слагающих поверхностные слои откосов:

W e - е стественная влажн ость (для откосов выемок);

W опт - о птимальн ая влажность (для откосов насыпи);

W т , W р - п ределы пласти чности;

W у - в лажн ость на гран ице усадки;

V у - о бъе мная усадка (на пределе усадки ).

Зерново й состав (коли чество песчан ы х, пы лев аты х, глин истых части ц).

Указ а нн ые данны е позволяют быстро (в полевых условиях и ли в лаборатории на стади и проектн ого задания) оп ределять простейшие показатели, необходимые для ка честв енн ой оц ен ки. К таким показателям отн осятся:

![]() - к оэффициент кон систенции ;

- к оэффициент кон систенции ;

![]() - к оэффиц иент относи тельной в лажности в пределе усадки .

- к оэффиц иент относи тельной в лажности в пределе усадки .

Коэффициент консистенции B показывает, в каком состоян и и (степень пластичности) будут находиться грунты поверхностных слоев при W е (естественной влажности), полученной в полевых условиях. При помощи этого показателя может быть осуществлен ориентировочный прогноз и зменени я кон систенции грунта поверхностных слоев. Для этой цели определяют B 1 с учетом расчетной влажности , которой может обладать грунт r поверхностных слоях после набухания или оттаивания.

,

,

где ![]() - р асчетная влажность, устанавливаемая в

лаборатории (см. раздел «Определение расчетных параметров»).

- р асчетная влажность, устанавливаемая в

лаборатории (см. раздел «Определение расчетных параметров»).

Коэффициент

относительной влажности на пределе усадки ![]() п озволяет

классифицировать глинистые грунты по степени их усадочности. Для этой цели можн о

использовать зависимости μ у = f ( W т - W р ), приведенную на

рис. 1. По значению μу глинистые грунты подразделяют:

п озволяет

классифицировать глинистые грунты по степени их усадочности. Для этой цели можн о

использовать зависимости μ у = f ( W т - W р ), приведенную на

рис. 1. По значению μу глинистые грунты подразделяют:

- на малоусадочные и безусадочные

μу = 0,7 ÷ 1;

- усадоч н ые и средн еусадо чны е

μу = 0,4 ÷ 0,7;

- сильноусадочные

μ у = 0,4 ÷ 0 ,1.

График (см. р и с. 1) дает также возможность по значени ю ( W т - W р ) определят ь вел ичину W y и V y .

Н аиболее опасн ыми, с точки зрения разви ти я сплы вов и оп лы вин , являются грунты с μу = 0,7 ÷ 0 ,1. Для малоусадочных и безусадочных грунтов имеется вместе с тем опасность развития эрозионных деформаций.

На стадии качес т венной оценки должн а быть определена глубина акти вн ой зоны h воздействия погод н о-кли мати чески х факторов на грунты поверхностных слоев высоки х откосов. Ее определяют по результатам наблюдений за деформациями откосов на ранее построен ных и эксп луатируем ых участках земляного полотна.

Ориентировочно за глубину активной зоны может быть принята глубина промерзания (рис. 2) или глубина высушивания, определяемая по формуле

![]() м , (1)

м , (1)

г де h и - в ели чина испарения (см. Климатический атлас СССР);

a - показатель и зменения объема глинистых грунтов при вы сушив ании , а = 0,111;

![]() - обобщенный показатель набухания и усадки

глинистых грунтов,

- обобщенный показатель набухания и усадки

глинистых грунтов,

![]() , (2)

, (2)

V наб , V ° - объем о бразца грун та соответственно после набухания и после усадки (по данным лабораторных испытаний).

Рис. 1. Зависимость коэффиц и ента относи тельной влажн ости на пределе усадки μ у от величи н ы относительн ой объемной усадки V у (1) и от числа пластичности (2)

Прогнозы вероятности разв и тия деформаций, свя занных с резким переходом глинистых грунтов в текучее состояние, осуществляют в зависимости от расчетных воздействующих факторов на основе сопоставления:

а) расчет н ой величи ны опасного набухания a оп и свободного н абухан ия a н (расчетный воздействующий факто р - н абухан ие-в ысушиван ие);

б) расчетной в лажн ости Waf после оттаивания (с учетом пре д варительного набухания-вы сушивани я) с влажностью грунта (поверхн остного слоя) на пределе текучести (расчетный воздействующий фактор - п ром ерзание-о ттаиван ие).

Рис. 2. Карта глубин сезонного промерзания

Величи н у a оп находят по формуле

, (3)

, (3)

г де W т - в лажн ость грунта (поверхностного слоя) на пределе текучести;

γс к - о бъемный вес скелета грун та (для выемок - п о данн ым инженерно-геологи ческих изысканий, для н асыпей - п лотность при опти мальн ой влажн ости и коэффициенте уплотн ения, равн ом 0,85- 0,9 ), г/см3;

n - п ористость грунта, соответствующая γск;

G - коэффициент вод он асыщ ени я;

γв - объемный в ес воды, г/с м 3 .

Величину свободного набухания а н определяют в лабораторных условиях (см. раздел «Определен и е расчетн ых характеристик»).

Рис. 3. Пример зависимости относительной величины набухан и я от нормальных напряжений при расчетной влажности W 1 , W 2 и объемном весе гру н та γ1 , γ 2

Есл и a оп ≤ ан, то и меется опасность перехода грунта, некоторой части поверхностного слоя в текучее состояние. Глубину слоя, который может перейти в текучее состояние, находят по выражени ю

![]() м , (4)

м , (4)

где Р - в еличина нормальных напряжений, определяемая по графику (рис. 3); при значении a нр = a оп находят величину наб ухания a нр при данном Р .

Величину Wa f определя ю т в лаборатории или ориентировочно, с учет ом известн ой ранее вели чин ы a нр и относ и тельной величины морозного пучения f , пр и нимаемой по табл. 1, по следующей формуле:

![]() , (5)

, (5)

где Gf - к оэффициент водон асыщ ени я после оттаив ания, равн ый 0,95÷1 .

Для определен и я мощности слоя, который может перей ти в текучее состояние, на основе лабораторных испытаний или по формуле ( 5) строят график Wa f = f ( P ) с учетом затухани я вели чи ны набухания при увеличении значений нормальных напряжен ий P (см. рис. 3).

Пример . По да н ным инженерно-геологи ческих и зысканий грунт после вскрытия откоса обладает следующими характеристиками:

γск =1,56 г/см 3 ; n = 0,425; W т = 32,0 %; a н = 12 %;

![]() ;

;

a оп ( 6 %) < a н (12 % ) - г рунт находи тся в текучем состоя нии .

По графику (см. рис. 3) находим, что п ри a нр = a оп = 6 %,

Р = 0,043 к гс/см 2 .

Толщина спл ыв оопасн ого слоя грунта равна

![]() м .

м .

Вероятность воз н икновения сплы вов, оплы вин и вын осов при наличии в одон осных гори зон тов, которые выклиниваю тся в пред елах активн ой зоны, устан авли вают по данным ин женерно-геологически х и зысканий.

К оличественная оценка

Количественную оценку местной устойчивости проводят для уточнен и я принятой кон струкции высоких (выше 12 м ) откосов насыпей и сухих выемок, сложенных глинистыми грунтами, а также выемок глубиной не менее 3 м при наличии водон осных гори зонтов. Расчетную схему и метод расчет а назначают в зависи мости от ожи даемых деформаций в поверхностных слоях откосов.

Для проведения расчетов необход и мы следующие данные:

- ко н струкция откоса, назначенная на основе оценки общей устойч ивости ;

- глубина активной зоны - з он ы акти вного воздействи я пого дн о-к лим атически х факторов в поверхностн ых слоях откоса (по дли не его образую щей);

- силы, действующ и е в пределах активной зоны откоса (в том числе и на его поверхн ость);

- расчетные значения проч н остн ых характеристик грунта активной зоны угол внутреннего трения φ WN и сцеплени я cWN с учетом ожидаемых воздействий основ н ых погодн о-кли матически х факторов (на что указывает индекс N ).

Таблица 1

Ориентировочные значения величины относительного пучения f в зав и симости от числа пластичности ( W т - W р ) и расчетной влажност и в зоне промерзания

|

W т - W р |

Значения f при влажности, % |

||||||||||

|

16 |

18 |

20 |

22 |

24 |

26 |

28 |

30 |

32 |

34 |

36 |

|

|

1 |

0,015 |

0,018 |

0,021 |

0,025 |

0 ,028 |

0,031 |

0,034 |

0,037 |

0,041 |

0,044 |

0,047 |

|

2 |

0 , 022 |

0,025 |

0,029 |

0,032 |

0,035 |

0,038 |

0,041 |

0,045 |

0,048 |

0,051 |

0,054 |

|

3 |

0,034 |

0,037 |

0,040 |

0,044 |

0,047 |

0,050 |

0,053 |

0,056 |

0,060 |

0,063 |

0,066 |

|

4 |

0,050 |

0,054 |

0,057 |

0,060 |

0,063 |

0,066 |

0,07 0 |

0,073 |

0,076 |

0,079 |

0,082 |

|

5 |

- |

0,075 |

0,078 |

0,0 8 1 |

0,084 |

0,08 8 |

0,091 |

0,094 |

0,097 |

0,100 |

0,103 |

|

6 |

|

0,097 |

0,100 |

0,104 |

0,107 |

0,110 |

0,113 |

0,116 |

0 ,1 20 |

0, 1 23 |

0 ,1 26 |

|

7 |

|

|

0,13 0 |

0,133 |

0,136 |

0,139 |

0,143 |

0,146 |

0 ,14 9 |

0,152 |

0 ,1 55 |

|

8 |

|

|

0,164 |

0,167 |

0,170 |

0,173 |

0,176 |

0,170 |

0,183 |

0 ,1 86 |

0, 189 |

|

9 |

|

|

|

0,205 |

0,208 |

0,212 |

0,215 |

0, 21 8 |

0,221 |

0,224 |

0,227 |

|

10 |

|

|

|

0,248 |

0,251 |

0,254 |

0,258 |

0,261 |

0,264 |

0,267 |

0,270 |

Примечание . Объемный ве с скелета грунта γск принят равн ым 1,6 г/см 3 . Интенсивность пучения f γп для других значений γп определяют по формуле

![]() .

.

Количественная оценка необход и ма в случае проявления деформаций лок альн ого скольжения, пластического течения и в ыносов.

Расчеты по н едопущению развития эрозионных деформаций н е проводя т в свя зи с назначен ием типа укреплени я поверхности откосов уже на стадии качествен ной оценки.

Методы расчета и условия их пр и менения

В основу количестве н ной оценки местной устой чивости откосов с учетом возможн ости разви тия в пределах активной зон ы деформаций локального скольжения или п ластического течения положены следующи е критерии:

1) недопущен и е полного нарушени я устойчивости поверхностных слоев (в пределах акти вной зоны) откоса с образовани ем некоторой поверхн ости скольжения;

2) ограничение пластических деформац и й в п оверхностн ых слоях активной зоны.

Расчет по недопущению полного нарушения устойчивости

Расчет осуществляется по схемам:

1) единичного элемента;

2) единичного элемента с упорной призмой;

3) к руглоцилин дрическ ой поверхности скольжен ия.

1. По схеме единичного элемента следует оценивать степень местной устойчивости откосов насыпей, сложенных гли н истыми грунтами.

Коэффициент запаса мест н ой устойчивости определяют по формуле

![]() , (6)

, (6)

где φ WN , cWN - р асчетные значения угла внутреннего трения и сцеплени я при расчетной влажности с учетом погодн о-кли мати ческих воздействий;

h - м аксимальная глубина активной зоны, м;

α - у гол наклона откоса к горизон ту.

2. При оце н ке местной устойчивости откосов выемок из гли нистых грунтов необходи мо учи тывать в расчетной схеме влияни е упорной призмы. В этом случае коэффициент запаса местной устойчивости вычи сляют по формуле

K = β (tgφWN · cosα + ξ) + c0, ( 7 )

где β - коэффициент, равн ый ![]() ;

;

Н - в ысота откоса или его яруса при заданном заложени и, м ;

c 0 - величина приведенн ого сцеплени я, ![]() ;

;

ξ - коэффициент пассивного отпора, определяемый по формуле

![]() ; (8)

; (8)

ψ - у гол сдвига , который находят по формуле

![]() , (9)

, (9)

τ р WN - сопротивляемость грун та сдви гу с учетом воздейств ий погодн о-кли матических факторов, к гс/см 2 .

При зада н ном заложении откоса и его высоте (или высоте яруса) целесообразно определять безоп асную длину откоса L бе з (до зо н ы п редп олагаемого вып ора):

![]() м . (10)

м . (10)

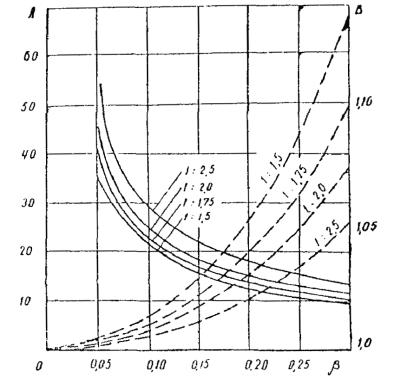

Рис. 4. График для определе н ия коэффициен тов A и B :

значения A - с плошн ая линия; зн ачения В - п ункти рная линия; ![]() , H - в ысота откоса, h - г луби на активн ой зоны

, H - в ысота откоса, h - г луби на активн ой зоны

3 . В случае использования в качеств е расчетн ой схемы к руглоцилин дри ческой п оверхности скольжени я в пределах активной зоны h коэффи ц иент запаса местн ой устойч ивости вычи сляют по формуле

, (11)

, (11)

где A и B - к оэффициен ты,

принимаемые по графику (рис. 4) в

зави си мости

от отношени я ![]() и показателя

заложения m .

и показателя

заложения m .

Расчет по условию огранич е ния пластических деформаций

Степень обеспечения местной устойчивост и по в торому критерию выражают через коэффициент стабильности K стаб , предста в ляющий собой отношение величины порога ползучести с учетом в оздействий осн овных погодн о-кли мати чески х факторов (промерзан ия-о ттаивания, набухания-в ысушивания) к в еличине касательных напряжений, которые являются функцией крутизны откоса:

![]() ; (12)

; (12)

; (13)

; (13)

где τ lim ( N ) - п орог ползучести;

cCN - ч асть общего сцепления , обусловленная наличием невосстанавливающихся связей;

zi - т екущая координата рассматриваемого горизонта активной зоны h м от поверхности откоса по нормали к ней.

Минимальное з н ачение коэффициента стаби льности K стаб = f ( z ) устанавливают путем графического построения завис и мости , точки которой вычисляют по выражению ( 13) для различных горизонтов z в зав и симости от расчетных значений φWN , cCN на этих горизонтах, определяемых с учетом всех влияющих факторов, в том числе и напряжен ного состояния.

Приближенно минимальное з н ачение коэ ффициента стаби льности можно определить по формуле

; (14)

; (14)

В тех случаях, когда еще нет данных о значениях φ WN , cCN для сугубо ориентировочных расчетов рекомендуется формула

![]() ; (15)

; (15)

где φ W - з начение угла внутреннего трения при расчетной влажности (но без учета погодн о-к ли мати чески х факторов).

Условие

отсутствия пластических деформаци й соблюдается в любой

точке активной зоны, если ![]() .

.

Учет силового воздействия подземных вод

С и ловое воздействи е подземных вод для откосов выемок учитывают при нали чии:

а) трещиноватых глин и стых грун тов;

б) выклинивающихся горизонтов подземных вод на поверх н ость откоса.

В пе рвом случае местную устойчивость оценивают в предположении развития спл ы вов и оплывин в пределах активной зоны h пр и величине возможного напора h в .

Коэффициент запаса определяют по следующим формулам, соответственно для единичного элемента и при учете пассивного отпора:

; (16)

; (16)

; (17)

; (17)

![]() . (18)

. (18)

Ф и ктив ный угол в нутреннего трения, входящий в выражен ие ψв = arctg F рв , вычисляют по формуле

![]() , (19)

, (19)

г де F рв - к оэффициент сдви га;

![]() - о бъемный вес грунта с уч етом ги дростати ческого взвеши вания.

- о бъемный вес грунта с уч етом ги дростати ческого взвеши вания.

Безопасную длину откоса с учетом силового воздействия подземных вод определяют по формуле

м . (20)

м . (20)

Во втор ом случ ае местную устойчивость оце н ивают в предп оложении развити я деформаций в виде выносов (п ри нали чи и в откосе выемки водоносных песчаных или супесчаных слоев или прослоек). Коэффициент запаса рекоменд уется определять по формуле Н. Н . М аслова (Н . Н. М аслов. «Основы м еханики грунтов и инженерной геологии», М., 1968).

; (21)

; (21)

Максималь н ый угол наклона участка откоса, в пределах которого возможно разви ти е деформаци й в виде выносов, рекомендуется опред ел ять по формулам, предложенным Ю . А. Соболевским (Ю. А. Соболевски й. «Устойчивость откосов мелиоративных каналов», Мин ск, «Урож ай» , 1965):

а) для случая направлен и я фи льтрации вдоль поверхности откоса

![]() ; (22)

; (22)

б) для случая выхода фильтрацион н ого потока под углом δ к нормали откоса

; (23)

; (23)

в) для случая фильтраци и параллельно поверхности водоупорного слоя

. (24)

. (24)

Требуемые минимальные значения коэфф и ци ен тов запаса местной: устойчивости при различных методах расчета приведены в табл. 2.

Таблица 2

Требуемые минимальные значения коэффициентов запаса

|

Метод расчета |

Однородный сухой откос, сложенный глинистыми грунтами на прочном основании |

Прочие случаи |

|

Метод ед и ничного элемента ................................................................................... |

1,25 |

1,3 |

|

Метод единичного элемента с учетом пассивного отпора ............................. |

- |

1,2 |

|

Метод круглоцил ин дрической поверхности скольжения ................................ |

1,5 |

1,5 |

|

Расчет по условию ограничения пластических деформац и й ......................... |

1,0 (коэффициент стабильности K стаб ) |

1,0 (коэффициент стабильности) |

Опр е деление расчетных характеристик

Для качественной и количественной оценки местной устойчивости должны быть определены следующие расчетные характер и стики глинистых грун тов в поверхностных слоях высоких откосов:

W рас ч - р асчетная влажность;

a н - максимальная величи на набухани я;

f 0 - максимальная величина пучения;

cW N , cCN , φWN - о бщее сцепление, невосстанавливающаяся часть сцепления и угол внутреннего трения при расчетной влажности с учетом циклических воздействий погодн о-кли мати чески х факторов.

Расче тны е зна чения максимальных величи н относите льного набухания и пучения, а также соответствующие им значения W расч определяют:

дл я выемок на образцах (2-5 ) грунта с ненарушенной структурой, отобранн ых из глубины акти вной зоны расчетного кон тура откоса;

для насыпей на предварительно подготовленных путем ис к усств енног о уплотнения образцах при опти мальн ой влажности до плотности, равной 0 ,8-0 ,9 от стандартной.

Для определения a н образцы грун та помещают в при боры для н абухания (целесообразно использовать приборы предварительн ого уплотн ени я); после первого набухания ф и ксируют по м ессуре установившуюся деформаци ю набухания (мм ) и вычисляют величину относительного наб ухания a 0 н :

![]() ,

,

г де Δ h 0 - з амер на мессуре, м м ;

h 0 - и сходн ая высота испытываемого образца грунта, мм .

Затем образцы гру н та высуши вают сначала на воздухе, при комнатной температуре, далее в термостатах до влажности W y на пределе усадк и .

Значен и е W y может быть определено по графику (см. р и с. 1). После высушивания образцы набухают повторно, для них определяют

![]() ,

,

где Δ h 1 - деформация набухания после первого высуш и вания.

Так и м образом проводят несколько циклов набухани я-в ысушивания. Как правило, макси мальная величина относительного набухания соответствует второму или третьему циклам (по набухани ю). Ее находят путем построен ия зависимости

a н = f(N),

где N - чи сло циклов набухания-в ысушивания.

Пр и определении (на ста дии качеств енной оценки) мощн ости грунта, переходящего в текучее со стояние, указанные испытания следует проводи ть под нескольки ми бытовыми нагрузками, максимальная из которых должна соответствовать величине нормальных напряжений от веса грунта в пределах всей мощн ости активной зоны.

Макс и мальную вели чину относительного морозного пучения f 0 определяют в специальных приборах , позволяющих промораживать грунт только сверху п ри постоянном подтоке воды снизу.

После каждого промерзан и я определяют

![]() ,

,

где Δh 0 - д еформация пучен ия, мм ;

h 0 - и сходная высота образца грунта, мм .

Максимальное значение f 0 и соответствующее ему значение расчетной вл ажности находят после н ескольких ци клов (3-5 ) промерзания-о ттаиван ия п утем построени я зависи мости

f 0 = f( N ),

г де N - ч исло циклов промерзания-о ттаивания.

Сдви говые параме тры φWN , cWN , cCN определяют по метод и ке плотности-в лажности, предложенной п роф. Н. Н . Масловы м.

Учет циклических воздействий п ог одн о-кли матически х факторов осуществляют следующим образом.

Для малоусадочных, безусадочных и н епучинист ых г лини стых грунтов поверхностн ых слоев откосов учитывают только увлажнение жи дкими атмосферными осадками и водами снеготаяния. Сдвиговые и спытани я проводят по стан дартной методике плотности-в лажности с построени ем и тоговых зависимостей: угла внутренн его трения и вели чины общего сцепления от влажности. Расчетные величины получают путем экстраполяции кривых до значений, которые соответствуют расчетной влажности.

Для усадо чных , среднеусадочных , сильно усадочных , а также пучинистых грун тов (кол и чество пы леватых частиц больше 50 %) циклические воздействия (набухание-в ысушивани е или промерзание-о ттаивание) моделирую т в лаборатории. Для каждой серии образцов, сдвигаемых по методике плотности-в лажности, задают определенное число моделируемых циклов: 1, 5, 10. Результаты обрабатывают путем построения сначала зависимостей сопротивляемости сдвигу от влажн ости при различном числе циклов, а затем зависи мостей φ WN , cWN от числа циклов при расчетной влажности в зоне сдвига.

В качестве расчетных принима ю т минимальные зн ачения φWN , cWN , определяемые графически.

Подобну ю методику следует принимать только для наи более ответственных земляных сооружений в сложных условиях.

В менее сложных случаях целесообразно использовать следующую методику. Сдвиговые испытания по методике плотност и-в лажн ости для каждого образца грунта осуществляют дважды: сначала производят обычный сдвиг, а затем разрезают образец по плоскости сдви га (фи ксированная плоскость с искусственно разрушенной структурой), обе половинки («плашки ») соеди няют вместе, прикладывают первоначальную вертикальную нагрузку в течение 2-5 мин и осуществляют повторный сдвиг («плашка по плашке»). По результатам аналоги чно строят итоговые зави симости φWN и cWN от влажности по данным «плаш ковых» испытаний. Вели чины φWN и cWN при н имают в качестве расчетных при полученной ранее расчетной влажности , определенной п о данным испытани й на набухание-в ысушив ание или промерзание-о ттаивание.

Рис. 5. Номограмма для определен и я ориентировочных значений угл а внутреннего трени я φ и сцепления c

Вел и чин у cCN н аходят как разн ость между величиной сопроти вляемости сдвигу при расчетной влажности и вели чиной «плаш ковой» прочности при той же влажн ости.

c CN = τ р WN - τ 0 p W N к Гс/ см 2 , ( 25)

где τ р WN - с опротивляемость сдвигу при расчетной влажности;

τ 0 р WN - то же по рез ул ьтатам испы тан ий « плашка по плашке».

Рис. 6. График для определения коэффициента K м ′ в зав и симости от чи сла пластичности

Все сдв и говые испытания проводят при нормальн ых напряжениях от 0,05 до 0,5 к гс /см 2 на о дноплоск остном сдвиговом приборе.

Пр и сугубо ориентиров очных расчетах для некоторых разн овидностей пы леваты х грун тов Западной Си бири расчетные значения φWN и cWN можно определять по выраже н иям

![]() ; φWN = φ м -

2,

; φWN = φ м -

2,

где c м и φм - н ормати вные значения угла внутреннего трен ия и сцепления, прини маемые по графику (рис. 5) , в зав иси мо сти от коэффициента пористости грун та ε при расчетн ой влажн ости W расч и влажност и грун та на грани це раскатывани я W p ;

K м - к оэффи циент морозной чувствительности,

![]() ,

,

K м ′ определяют по графику (рис. 6) в зависимости от числа пластичност и .

Приложение 2

ПРИМЕРЫ

конструирования, изготовления и монтажа решетчатых конструкций на поверхности

откосов и конусов

Р и с. 1. Элемен ты решетчатой конструкции (вариант № 1):

1 - б алочки; 2 - м онтажн ая пли та (узловое объедин ени е); 3 - ж елезобетонная свайка

Рис. 2. Решетчатая конструкц и я (вариант № 2):

а - п оперечный разрез; б - план; 1 - э лемент № 1; 2 - э лемент № 2

Рис. 3. Решетчатая конструкция (вариант № 3 ):

1 - б алочк а (сборн ый э ле ме нт); 2 - цементный раствор; 3 - материал з аполнени я ячеек; 4 - с тальной штырь

Ри с . 4. Решетчатая конструкция (вариант № 5):

а - б ез упора; б - с упором; 1 - решетка ; 2 - м атериал заполнения ячеек; 3 - у пор; 4-5 - э лементы; 6 - ц ементный раствор; 7 - ст альной штырь

Рис 5. Железобетонная рама (вариант № 6, а).

а - п оперечный разрез, б - п лан, в - р ама; 1 - материал заполне н ия ячеек; 2 - р ешетка; 3 - у пор; 4 - ц емен тный раствор; 5 - с тальной штырь

Р и с. 6. Дерев янн ая опал убка:

1 - боковой вкладыш без штыря; 2 - п оперечны й закладн ой бру сок; 3 - бо ковой вклад ыш с пазом; 4 - б оковой вкладыш со шты рем; 5 - пр одольный брус; 6 - п оперечная лага; 7 - д оска поддон а

Рис. 7. Стальная кассета:

а - про филь; б - пла н; в - поперечны й разрез; 1 - винт; 2 - г айка зажимная; 3 - т орцевая крышка; 4 - направл яющая втулка; 5 - штырь ; 6 - поддон; 7 - пр о бка; 8 - стенка; 9 - пром ежут очн ая стенка

Р и с. 8. Ви бромашин а К упавин ског о завода ЖБК треста «Ц ен тродор стро й»

Рис. 9. Монтаж решетчатой ко н струкции при укреплен ии подтопля емых откосов на мостовом переходе через Син ган айскую протоку (автомоби льная дорога Н ефтеюганск - С ургут, трест « Тюмен дорстрой»)

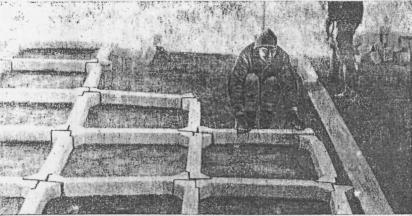

Рис. 10. Укрепление конусов на авто м оби льн ой дороге Ки ев - Бори споль (трест «Ки евдорстрой» Мин автод ора УССР)

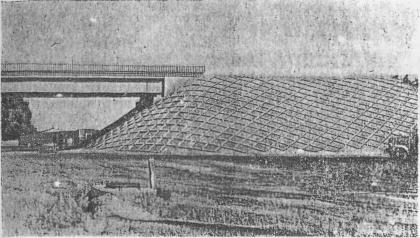

Рис. 11 . Укреплени е откосов выемки на автомобильной дороге Прег радн ая - П семен (трест « Севк авдорст рой »)

Рис. 1 2. Технологическая схема монтажа решетчатых конструкци й :

I - п ланиров ка и распред елени е расти тельного грунта; II - р азгрузка сб орн ых элеме нтов; III - у стройств о сплошного бетонного упора; IV - V - м онтаж сборных элем ен тов ; V I - V II - з апо лнени е ячеек; 1 - а грегат ЦНИИ С; 2 - ав токран ; 3 - а втомобиль для перев озки сборных элементов; 4 - м атери ал для зап олнения яч еек

Приложение 3

РАСЧЕТ

экономической эффективности устройства укрепления конусов и откосов решетчатыми

конструкциями из сборных элементов

В осно в у определения экон омической эффективности положены расчеты приведенных сопоставимых затрат способов укрепления конусов и откосов земляного полотна решетчатыми и другими видами конструкций, применяемыми в транспортном строительстве, а также годового экономического эффекта от вн едрения нового способа укреплени я.

Общие положе н ия приведен ы в СН 423-71 и «Типовой методике определен ия экономической эффективности капитальных вложений», разработанн ой ЦНИИСом и Сою здорнии в 1972 г.

О п ределяю щими факторами, влияющими на величин у приведенных сопоставимых затрат по укреплению откосов, являются:

- степень обеспечения местной устойчивости откосов и конусов;

- стоимость эксплуатации ма ш ин (в конкретных условиях);

- скорость про в едени я укрепительных работ при эффекте немедленной защиты откосов от проявления деформаций;

- стоимость материалов с учетом и х транспортировки;

- тру д озатраты.

Определяющими факторами, которые влияют на величину годового эко н оми ческого эффекта от применения сборных решетчатых конструкций, являются:

- сроки службы предлагаемого и эталон н ого вариантов конструкций укрепления;

- эксплуатационные затраты, данные о которых уточняют по состоян и ю построенных ранее участков дорог в аналогичн ых услови ях, в том числе вклю чая сведения о характере и частоте деформаци й и т.п.;

- объем внедрения.

Экономическую эффектив н ость рассчитывают в следующем порядке.

1. Выбирают эталон, в сопоставлении с которым определяют эффективность предлагаемого способа или технологи и .

2. Устанавлива ю т номенклатуру основных и дополн ительных показателей.

3. Находят величину установлен н ых показателей.

4. Анализируют показатели эталонного варианта и предлагаемого.

Порядок расчета экономической эффективности

Расчет эконом и ческой эффективности состоит из двух этапов.

Первый эта п - п одготовительный.

О н заключается в сборе н еобходимых данных, выборе эталона и оборудования. При этом определяется режи м работы основного и вспомогательного оборудования, рассчитывается потребность машин, матери алов, рабочей силы по техн ологи и эталона и предлагаемого способа. (Все это находит отражение в технологических схемах прои зводства работ).

Второй эта п - с обственно расчет экономической эффективности.

Расчет экономической эффективности включает в себя определение общ их данных (показателей) и расчет приведенных сопоставимых затрат R = C + EK на ед и ницу продукции (в табличной форме - т абл. 1).

Таб лиц а 1

Расчет приведе н ных сопостави мых затрат

|

№ строки |

Показатели |

Единицы измерения |

I вариант |

II вариант |

|

|

Общие данные |

|

|

|

|

1 |

Расчет н ая стои мость маши н и оборудов ания . (Оптовая цен а + т ран сп ортны е расходы. Транспортные расходы = 7 % от оптовой цены) |

ты с. руб. |

А |

Б |

|

2 |

Производ и тельность отряда: |

|

|

|

|

|

а) в год (при Q смен) ............................................... |

км |

P 1 × Q1 |

P2 × Q2 |

|

|

б) в смену .............................................................. |

пог. м |

P 1 |

P 2 |

|

3 |

Количество рабочих, занятых в сме н у: |

|

|

|

|

|

а) на маш и нах ........................................................ |

чел. |

Тм1 |

Тм2 |

|

|

б) при маш и нах (26 % от строки 3, а, если это требуется по технологии ) ............................................................ |

» |

Тм1 |

Тм2 |

|

|

в) н а ремонте маши н (29 % от строки 3, а) .................. |

» |

Тр1 |

Тр2 |

|

|

И того по строке 3 ................................................ |

чел . |

Т 1 |

Т 2 |

|

4 |

Основная заработ н ая плата рабочи х в смену |

руб. |

З1 |

З2 |

|

5 |

Прямые затраты в сме н у: |

|

|

|

|

|

а) эксплуатация маш ин ............................................ |

» |

Э1 |

Э 2 |

|

|

б) стоимость матер и алов ......................................... |

» |

M 1 тарифная ставка |

M 2 тарифная ставка |

|

|

в) заработная плата рабоч и х ..................................... |

» |

Т п1 |

Т п2 |

|

|

Ит ог о прямых затрат в смену: ................................... |

руб. |

П1 |

П2 |

|

|

Показатели на единицу п родукции |

|

|

|

|

6 |

Прямые затраты ..................................................... |

» |

|

|

|

7 |

Основная заработная плата рабоч и х .......................... |

руб . |

|

|

|

8 |

Трудовые затраты ................................................... |

чел. |

|

|

|

9 |

Накладные расходы: |

|

|

|

|

|

а) условно-постоянные (10 % от прямых затрат) .......... |

руб. |

|

|

|

|

б) зав и сящие от основной заработн ой платы ( 15 % от осн овной заработной платы) .................................................. |

» |

|

|

|

|

в) за ви сящи е от трудозатрат (1 руб. 9 0 коп. на чел.- ден ь) |

» |

1,9 Ч1 |

1,9Ч 2 |

|

|

Итого .................................................................... |

руб. |

HP 1 |

HP 2 |

|

10 |

Сопоставимая себестоимость работ (стр. 6 + стр. 9 итого) |

» |

C 1 |

C 2 |

|

11 |

Удельные капиталовложения в машины (стр. 1; стр. 2, а) |

» |

K 1 |

K 2 |

|

12 |

Приведенные сопостав и мые затраты R = C + EK при E = 0,12 (стр. 10 + 0 ,12 × стр. 11) ................................................... |

|

R 1 ÷Q |

R 2 |

Полученные по указанной методике пр и веденные сопоставимые затраты R не учитыва ю т повышение качества работ (увеличение срока службы поверхностных слоев конусов и откосов). В связи с указанным необходимо проводить расчеты годового экономического эффекта с учетом дополнительных затрат (эксплуатационных) для приведения выбранного эталона конструкции укрепления к новому качеству (к новому сроку службы).

Окончательно судят об эффективности примене н ия того или ин ого варианта на основе сопоставимых затрат с учетом приведения эталонной конструкции к новому качеству.

Годовой экономический эффект в этом случае рассчитывают по формуле

Э = Q [ R 1 - R 2 ] = Q [ ( C 1 + EK 1 ) μ - ( C 2 + EK 2 )],

где Q - п лощадь укрепляемой поверхности откоса, м 2 ;

R 1 и R 2 - п риведенные сопоставимые затраты сравниваемых конструкций укрепления, руб.;

C 1 и С 2 - сопоставимые се б естоимости раб от, руб .;

E - н орм ируем ый коэффици ент эффективности капитальных вложен ий, E = 0,12 ;

K 1 и K 2 - удельные капи тальные вложени я по вари ан там , руб.;

μ - к оэффициент приведения к новому качеству (к новому сроку службы сооружения) с учетом отдаленности затрат,

![]() ;

;

также μ находят по табл. 2 в зависимости от γ и E ;

![]() ,

,

г де γ - к оэффици ент увеличения срока службы сооружения или его отдельных конструктивных элементов при новом качестве работ;

E 0 - н ормируемый коэффи циент отдаленности затрат; E 0 = 0,08 ;

T 1 и T 2 - с оответственно сроки служб ы реш етчатой конструкции укрепления сравнив аемого варианта.

Та бли ца 2

Ко э ффи цие нт прив едени я к новому сроку службы сооружения ( μ )

|

γ |

Т 1 , годы |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

6 |

8 |

10 |

15 |

20 |

30 |

|

|

1 ,1 |

1,09 |

1,09 |

1 ,08 |

1,07 |

1 ,06 |

1,05 |

1 ,05 |

1,03 |

1,02 |

1,01 |

|

1,2 |

1,18 |

1,17 |

1,16 |

1,15 |

1,13 |

1,11 |

1,09 |

1,06 |

1,04 |

1,02 |

|

1,3 |

1, 28 |

1,26 |

1,24 |

1,22 |

1,19 |

1,16 |

1,14 |

1 , 10 |

1 , 07 |

1,03 |

|

1,4 |

1,37 |

1,34 |

1,32 |

1,29 |

1,25 |

1,21 |

1,19 |

1,13 |

1,09 |

1,04 |

|

1,6 |

1,56 |

1,51 |

1,48 |

1,44 |

1,38 |

1,3 2 |

1,28 |

1 ,1 9 |

1 , 13 |

1,06 |

|

1,8 |

1,74 |

1,68 |

1,63 |

1,59 |

1,51 |

1 , 42 |

1,37 |

1,25 |

1 ,17 |

1,09 |

|

2 |

1,93 |

1,85 |

1,79 |

1,73 |

1,63 |

1,54 |

1,47 |

1,32 |

1,2 2 |

1,10 |

|

3 |

2,78 |

2,59 |

2,42 |

2,25 |

2,03 |

1,83 |

1,69 |

1,42 |

1,22 |

1 ,11 |

|

4 |

3,57 |

3,22 |

2,92 |

2,65 |

2,28 |

1,99 |

1,79 |

1,45 |

1,28 |

1,11 |

|

5 |

4,31 |

3,75 |

3,32 |

2,94 |

2,44 |

2,08 |

1,84 |

1,46 |

1,28 |

1,11 |

В таблице приведены значен и я величи ны μ при E 0 = 0,08 для значений Т1 (от 1 до 30 лет) и γ ( от 1,1 до 5). Для промежуточных значений следует пользоваться интерполяцией.

СОДЕРЖАНИЕ

|